東京スカパラダイスオーケストラ×THE BACK HORNが語る、“対バンの刺激” ホットスタッフ40周年記念対談

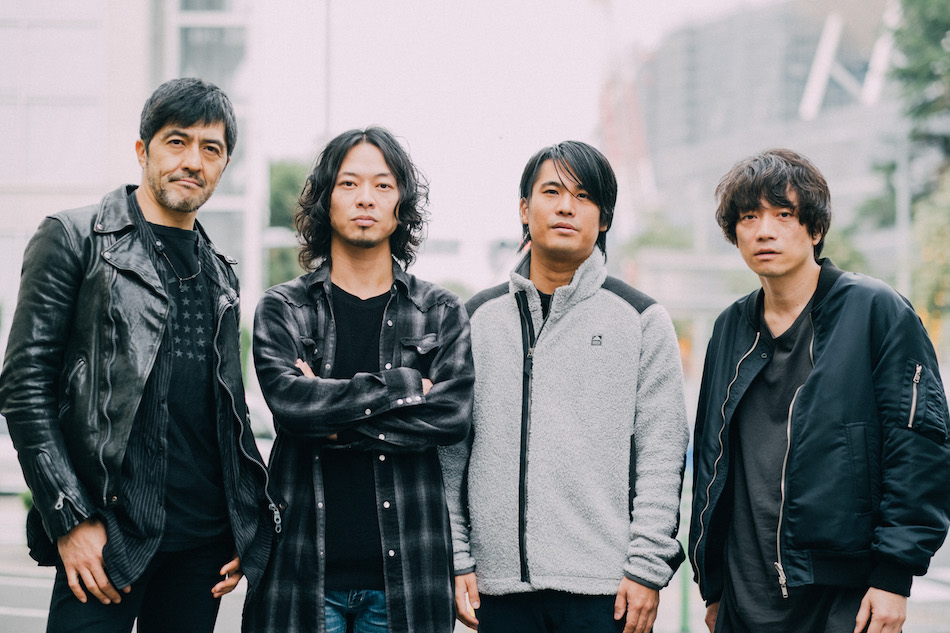

ホットスタッフ・プロモーション設立40周年記念イベント『Hot Stuff Promotion 40th Anniversary MASAKA』の第3夜『Chaos Rocks』(10月28日/日本武道館)に出演した東京スカパラダイスオーケストラから谷中敦(B.Sax)、加藤隆志(Gt)、THE BACK HORNの山田将司(Vo)、菅波栄純(Gt)の座談会が実現。スカパラは来年デビュー30周年、THE BACK HORNは今年結成20周年。日本の音楽シーンに刺激を与え続けている両者に、お互いのバンド観、音楽観をぶつけ合ってもらった。(森朋之)

(インタビューの最後に、ホットスタッフ・プロモーションでスカパラ、THE BACK HORNのライブ制作を担当する石川純氏が登場。両バンドに対する熱い思いを語ります!)

殻を破る瞬間が何回かあった(菅波栄純)

ーー東京スカパラダイスオーケストラ、THE BACK HORNが対バン形式のライブで顔を合わせたのは、今回のイベントが初めてだったとか。

山田将司(以下、山田):じつはかなり前にZepp Fukuokaのイベントで一緒になったことがあったんですよ。

谷中敦(以下、谷中):そうだよね。そのときは時間がなくて(THE BACK HORN)のライブを観られなかったんだけど。挨拶できたっけ?

菅波栄純(以下、菅波):通りすがりに「お疲れさまです」くらいですね。

加藤隆志(以下、加藤):何年か前のMONSTER baSHでも会ったよね。僕が最初に会ったTHE BACK HORNのメンバーは、岡峰光舟くん(Ba)なんですよ。僕とTOSHI-LOW、細美武士で飲んでたら、いきなり光舟くんがトップギアのテンションで来て(笑)。

谷中:光舟くんが外交担当なの?

山田:飲んでるときはそうかもしれないですね(笑)。

谷中:そうか(笑)。そういう人は仲良くなれるのが早くていいよね。

加藤:うん(笑)。でもTHE BACK HORNとは打ち上げとかでもあまり話したことがないから、今日は楽しみにしてました。

菅波:こちらこそ、よろしくお願いします。

谷中:ずっと気になってたんですけど、素人みたいな質問していいですか? THE BACK HORNの“HORN(ホーン)”ってどこから来てるの?

菅波:わ、スカパラさんにツッコんでもらえた。

山田:いままでいちばん嬉しいツッコミです(笑)。専門学校のときにバンドを組んだんですけど、最初は「魚雷」というバンド名だったんですよ。

加藤:それもなかなかハードだね(笑)。

山田:(笑)。「もっとカッコいい名前にしよう」ということになって、ドラムの松田晋二が「THE BACK HORNって良くね?」って持ってきたんです。松田の実家は材木屋なんですよ。ショベルカーって正式にはバックホーという名前らしいんだけど、あいつはまちがえて「バックホーン」って覚えていて。モノを壊すときにもモノを作るときにも使うものだし、意味的にもいいなということになって、勝手に”THE BACK HORN”というスペルを作ったんです。

谷中:おもしろい。由来を聞けて、すっきりしました(笑)。“BACK”という響きがバンドに合ってるよね。

菅波:そうなんですよね。名は体を表すというか、振り返ってみると、“背後”とか“心の裏側“みたいな曲をたくさん作ってきたので。それを響かせるのが“HORN”かなと。

谷中:心の裏打ちを響かせてるんだね。

菅波:うわ、嬉しい。

ーー山田さん、菅波さんが初めてスカパラの音楽を聴いたのはいつ頃ですか?

菅波:最初に聴いたのは専門学校のときですね。友達にスカやレゲエが好きなヤツがいて、そいつに教えてもらったんですけど、ルパン三世の曲(「ルパン三世‘78」)を聴いて「めちゃかっけえ!」って。パンク感が入っているアレンジがすごくいいなと。

加藤:あの曲は2001年で、ちょうど僕が加入した後くらいなんですよ。たぶん僕は2人とバックグランドが似ていて、もともとロックから音楽に入っているんです。スカパラに加入して、スカという音楽にロック、パンクを融合させようとしていて。フジロックをはじめ、フェスが増えていた時期だったし、そこで映える曲を作ろうとしていたというか。そういう意味でも象徴的な楽曲ですね、「ルパン三世‘78」は。

菅波:そうなんですね。当時、俺と将司は2人で住んでたんですけど……。

谷中 え、そうなの?

山田 はい(笑)。1年くらいで俺が出ちゃったんですけど。

菅波:(笑)。将司が持ってきたレコードプレイヤーでスカのレコードも聴いてたんです。The Skatalitesとか。当時の僕らにとってはちょっとユルいというか、ロックやパンクが感じられるスカパラのほうに惹かれてました。

加藤:The Skatalitesは60年代からやっていて、ジャズがベースになってるんですよね。当時の自分としては「もっとガツンと弾きたい」という感じがあって。

谷中:The Skatalitesのギターはいい音の裏打ちだけだから。The Specialsはスカにロックンロールギターを持ち込んだんだけど、あれも発明だったよね。

加藤:そうですね。70年代のロンドンでスカとパンクが融合したり、2000年代前半のスカパラはロックンロールリバイバルの要素を取り入れたり。いろんな音楽と合体して新しい形になるのもスカのおもしろさだから。

菅波:スカパラ自体がまさにそういう存在というか、いい意味で変化し続けていると思うんですよ。活動の幅も広いじゃないですか。日本ではロックシーンにいるけど、海外にガンガン出ていって、オーセンティックなスカのフェスに出たり、ジャズフェスに出たり。

谷中:いろいろ知ってくれてるんだね!

菅波:はい(笑)。スカは歌を引き立てることもできるし、インスト曲でしっかり前に出ることもできて。そういう幅広さも魅力的なんですよね。

山田:俺らにはできないからね。

菅波:そうそう。この前、片平里菜ちゃんの曲をリアレンジして、THE BACK HORNで演奏させてもらったんですよ(「最高の仕打ち(New Recording)」)。それが初めてじゃない?

山田:うん。他のボーカリストを後から支えるのは初めて。

菅波:すごくおもしろかったんですよね、それが。自分たちにとってもすごくいい経験になったなと。

谷中:ふだんとは違う脳みそを使うからね、他のミュージシャンと演奏するときは。逆に自由になれるというか、自分たちのなかで「こうじゃなくちゃいけない」と思っていた場所とは違うところにいける感じもあるし。あと、自分たちが客観的に見えてこない?

山田:そうですね、確かに。

谷中:僕らはそれをやり続けているんですよ。いろんな人とコラボレーションして、その人の目を通してスカパラを見て。「そうか、俺たちはこんなふうに見えるのか」という発見がすごく新鮮だし、刺激になるんですよね。ふだんは一生懸命やってるだけから、自分たちのことってじつはわからないでしょ?

菅波:ぜんぜんわからないです(笑)。

谷中:海外でライブをやるのもそうで、外に出ることで自分たちのことがわかるんだよね。だからスカパラはアウェイが好きなんです。

加藤:アウェイのほうが燃えるんですよ(笑)。今回の武道館のイベントもそう。

谷中:しかも自分たちが最後だったからね。

加藤:うん。久しぶりに武道館でやれる喜びを感じながらも、石川くん(ホットスタッフ・プロモ—ションの石川純氏)祭りというか(笑)、THE BACH HORN、King Gnu、ポルカドットスティングレイも好きなバンドだから、「絶対に盛り上げたい」という思いがあって。ライブ後の反響もすごくあったし、僕らも楽しかったです。

谷中:THE BACK HORNのライブもすごくカッコよかった。男っぽくて。

山田:ありがとうございます。

加藤:「美しい名前」も印象に残ってますね。武道館のリバーブのなかで、あの曲が響いてる感じがすごくよくて。

山田:盛り上げる定番曲もやりましたけど、しっかり聴かせる曲もあったほうがいいなと思って。メリハリをつけかったんですよね。

加藤:なるほど。ベスト盤(『BEST THE BACK HORN Ⅱ』)を聴いても、真髄はミドルテンポのメロディックな曲じゃないかなと思って。ハードコア的なイメージもあるバンドだけど、ぜんぜんそれだけではないので。ギター、ベース、ドラムだけでしっかり広げられるのもすごいなと。

菅波:「この編成で、どれだけ曲を大きくできるか?」というのはずっと考えてきたことなんですよ。そこに注目してもらえるのは本当に嬉しいです。

加藤:僕はRadioheadやThe Smithsみたいに憂いのあるロックバンドも好きなんだけど、THE BACK HORNにも共通するものを感じていて。最近のフェスは、明るく開いているバンド、“手を取り合って楽しく”というバンドが多いじゃないですか。それはそれでいいと思うんだけど、僕はBLANKEY JET CITYやTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTとかが青春だったから、少し物足りないところもあって。THE BACK HORNが音楽性を変えることなく、いまのシーンに突き刺している感じは痛快だし、フェスで存在感を発揮しているのはすごくいいなと思いますね。

ーーメンバー4人が感情と音をぶつけ合って、バンドの内部で爆発している感覚というか。

加藤:うん。もともとロックバンドはそういうものだと思うんですよ。内側で世界を作って、それを見せるアートというか。解散前のブランキーなんて、まさにそういう感じだったでしょ。メンバー3人がステージで戦っていて、客はその姿を見ているというか。

菅波:ホントにそうですよね。

山田:THE BACK HORNももともと、自分たちの内側しか見てないところがあったんです。各々のメンバーがひたすら音をかき鳴らして、叫んで、お客さんはそれを棒立ちで見るっていう。それで良かったんですよね、当時は。若かったし、つっぱってったし、周りの人を信用できないところもあったから。

菅波:うん。

山田:その後、東京にも少しずつ馴染んできて、信頼できる人たちにも出会えて。いきなり変わったわけではなくて、少しずつ開いていったんだと思います。

菅波:殻を破る瞬間が何回かあったんですよね。さっき話したスカ好きの友達のお姉さんがスカバンドをやってて、ライブを観に行ったことがあるんです。そのときに「こんなに楽しい音楽があるのか!」と思って。

谷中:いいねえ(笑)。

菅波:お客さんもみんな踊っていて、「栄純、踊ってみなよ?」「え、ムリだって!」みたいな。

加藤:おもしろい(笑)。

菅波:結局、その日初めて踊ったんですよ。それもひとつ殻を破った瞬間じゃないかなと。その後、ライブで踊るのが当たり前になってきて。

山田:しょっちゅう「栄純、フロアで踊ってましたよ」って言われますからね(笑)。

菅波:(笑)。内側にグッと込めているものもあるし、それが解放されて踊ることもあって。そういうものが融合してきたのも、バンドの歩みだと思うんですよね。

加藤:なるほど。自分にとってのそういう瞬間は、スカパラとの出会いでしょうね。最初はサポートギタリストとして参加したんだけど、「こんな世界があったんだ!?」と思ったし、その前にやっていたバンドとはまったく違っていたので。谷中さんも最初からスカだったわけではなくて、若いときはフランク・ザッパとかが好きだったんですよね。

谷中:うん。The Smithも聴いてたよ。

加藤:The Velvet Undergroundの話をしたこともあるし。谷中さんの場合は詞を書いているのもあるんだろうけど。

ーーモリッシーもルー・リードも一流の詩人ですからね。

菅波:谷中さんの歌詞も大好きです。すごく愛がある歌詞だなって。

谷中:うれしいな。初めて歌詞を書いたのは34才くらいのときなんだけどね。田島貴男に歌ってもらった「めくれたオレンジ」(2001年)が最初だから。

菅波:え、「めくれたオレンジ」が作詞デビューですか? すげえ。

山田:めちゃくちゃいい曲ですよね。

菅波:うん。抽象的なワードを使っていて、それが頭のなかで映像になって。

谷中:それ以前は何も発表してなかったから、ずっと考えてきたこと、心のなかにたまっていたものがワーッと出てきたんだろうね。でもさ、歌詞を書くのって怖いじゃん、最初は。だから20種類くらい書いて、みんなに選んだもらったんだよ。

菅波:20種類も書いたんですか?! そのエネルギーもすごいですね。

ーー作詞家、詩人としての谷中さんがそこで一気に爆発したというか。

谷中 うん。あのさ、BRAHMANのTOSHI-LOWって、最近よくしゃべるでしょ。前はあんなヤツじゃなかったんだよ。

山田:ライブでもぜんぜんしゃべってなかったですよね。

谷中:MCもそうだけど、ふだん飲んでいても、ぜんぜんしゃべらなくて。それが2011年の3.11を境にMCでも飲みの席でもガンガン言葉を発するようになった。それって、土の中にいたセミの幼虫が地上に飛び出した感じなんだろうね。

加藤・山田・菅波:ハハハハハ!

谷中:何年間も土の中にいて、そのときにグッといろんなものをためて。地上に出た瞬間からすごい声で鳴き始めるっていう。俺が歌詞を書くようになったのもそうで、「めくれたオレンジ」がセミになってからの第一声じゃないかな(笑)。

菅波:なるほど(笑)。自分たちの1stアルバムを聴き返して、「歌詞がいいな」と思うことがあるんですけど、それも初めて地上で鳴いたときのパワーが込められているからなのかも。

谷中:初鳴きだね(笑)。