満島ひかり『トットてれび』の型破りな挑戦 “テレビが自由だった頃”をどう取り戻すか?

満島ひかりが黒柳徹子を演じるNHK『土曜ドラマ トットてれび』(毎週土曜20:15~/全7回)は、実に野心的なドラマだ。黒柳徹子の回想録である『トットひとり』、『トットチャンネル』を原作としながら、自身も熱烈な黒柳ファンであるという脚本家・中園ミホがそれを再構築、テレビの歴史とともに歩んできた黒柳徹子の半生を描き出していくという本作。実在の人物の半生を連続ドラマで描くのは、『あさが来た』や『とと姉ちゃん』を例に挙げるまでもなく、NHKの最も得意とするところではある。しかし、それを半年という長い期間ではなく、約30分×7回という短い尺のなかで描き出すことなど、果たして可能なのだろうか。そこで本作は、思わぬ奇策に打って出るのだった。

黒柳徹子と言えば、『徹子の部屋』(テレビ朝日)をはじめ、現在もテレビでお馴染みのタレントではあるものの、そもそもはNHK専属テレビ女優第1号として、そのキャリアをスタートさせた人物だ。つまり、彼女の半生イコール、日本のテレビの歴史といっても過言ではないのだ。よって本作は、昭和28年(1953年)、NHKがテレビ放送開始のために専属俳優を募集したところからスタートする。自らの進路に思い悩んでいた当時20歳の徹子(満島ひかり)は、同居する両親にも内緒で応募し、6000名を超える応募者のなかから見事選ばれNHK入局を果たす。とはいえ、当時まだまだ未知のものであるどころか普及もしていなかった「テレビジョン」の現場は、彼女にとって決して楽なものではなかった。のちに彼女が書くことになる、戦後最大のベストセラーとなった自叙伝『窓際のトットちゃん』に記されているように、幼少の頃から人とは違う「個性」によって小学校を退学させられるなどつらい経験をしてきた彼女は、ここでもまた周囲の人々から浮かび上がってしまうのだ。しかし、そんな彼女を採用したNHK文芸部のプロデューサー・大岡龍男(武田鉄矢)、現場で失敗続きの徹子の「個性」を初めて面と向かって肯定してくれた劇作家・飯沢匡(大森南朋)など周囲の人々のサポートによって、やがて彼女は「テレビジョン」という新しいメディアのなかで、めきめきと頭角を現してゆく……。

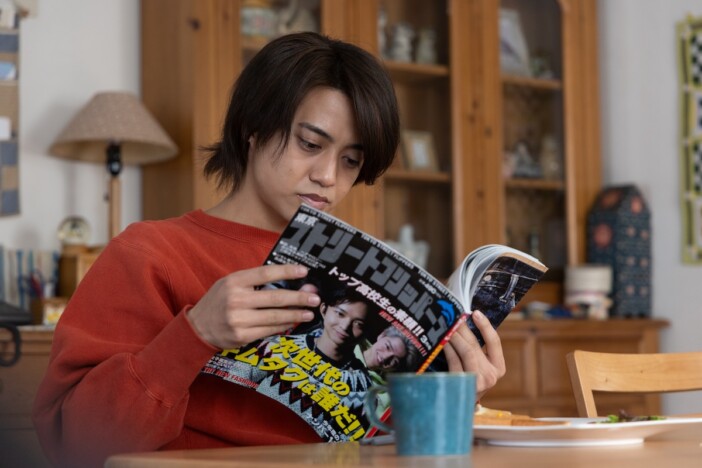

その展開は、思いのほかスピード感に溢れている。徹子のまわりには、渥美清(中村獅童)、向田邦子(ミムラ)、森繁久彌(吉田鋼太郎)、永六輔(新井浩文)など、昭和のテレビの偉人たちが次々と登場する。さらには、昭和29年(1954年)、ラジオドラマの主役に初めて抜擢されて以降、昭和33年(1958年)には「NHK紅白歌合戦」の紅組司会者を務め、昭和40年(1965年)からは、坂本九の大ヒット曲「上を向いて歩こう」を生み出すなど、のちに伝説的なバラエティ番組となった『夢であいましょう』の司会に抜擢されるなど、第2話を終えた現在、物語はさらにその展開を速めている。しかし、そんなめくるめくスピード感にも関わらず、視聴者の目を引くのは、当時の資料や関係者の話をもとに細部まで徹底的に作り込まれたセットや小道具の見事さなのだった。そして、スタイリングからしゃべり口調まで、かなり本人に寄せてきた印象のある満島ひかりの圧倒的な演技力。とはいえ、本作はいわゆる「再現ドラマ」の類ではない。こだわり抜かれた美術、要所要所に挿入される当時の貴重な映像、あるいは七変化する満島のコミカルな芝居など、あらゆる演出手段を総動員して描き出されるのは、黎明期のテレビの現場が持っていた、活気に溢れた雰囲気と高揚感そのものなのだから。

『あまちゃん』などでも知られる本作のチーフ・ディレクター井上剛は、番組のホームページに次のようなコメントを寄せている。「テレビが自由だった頃のお話を、テレビの自由さを信用して挑んでみました」。そう、「自由」こそが、実は本作の何よりのテーマなのだ。黒柳徹子という人物が持っている自由さを、テレビというメディアが本来的に持っていた自由さによって、大胆に描き出してみせること。凝りに凝った美術から、めまぐるしい展開、さらにはいきなりセットが割れてステージが飛び出す演出に至るまで、本作の演出は、あらゆる意味で型破りなものとなっている。そもそも、本作の「ナレーション」を担当しているのは徹子が愛するパンダのぬいぐるみ(声:小泉今日子)であり、その隣には現在82歳の黒柳徹子自身が演じる「100歳の徹子さん」(!)という荒唐無稽さである。