『映画 聲の形』から『響け!ユーフォニアム2』へ 京都アニメーション作品はなぜ優れている?

『響け!ユーフォニアム』と『映画 聲の形』が示す京都アニメーションの凄さ

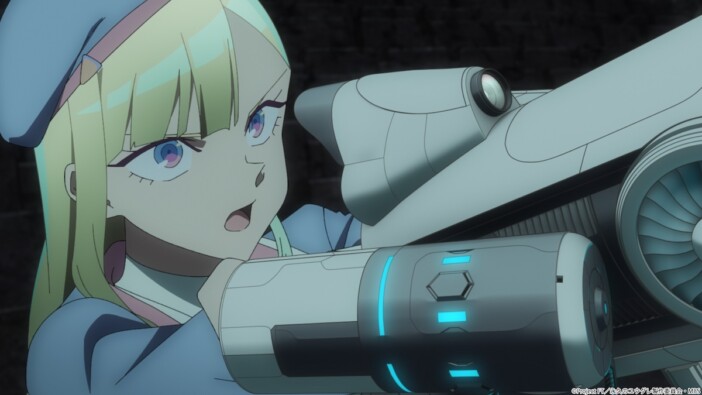

京都アニメーションが凄い。昨年4月から放送の『響け!ユーフォニアム』ではその完成度の高さでアニメファンを驚かせたが、今年はその追加シーンを含む総集編『劇場版 響け!ユーフォニアム~北宇治高校吹奏楽部へようこそ~』を4月に公開、さらに9月公開の『映画 聲の形』もその完成度の高さが大きな評判と呼ぶとともに、興行的にも成功を収めている。そして、10月からは『響け!ユーフォニアム2』の放送開始。こちらも劇場作品と見紛うレベルのクオリティを毎週保ち続け、アニメファンを唸らせている。これだけコンスタントに高レベルな作品を制作し続けられることに全社的な総合力の高さを感じさせる。

演出、作画、撮影、仕上げなどのほとんどの行程を社内で賄い、他社へのグロス出しも行わず、それ故各エピソードの質にムラがない。それだけでも凄いことだが、『ユーフォニアム』シリーズと『映画 聲の形』においては、かねてから追求してきた実写的表現テクニックをさらに洗練させており、演出の幅も広がるとともに、その内容にも深みが増してきている。ユーフォニアムシリーズでは、吹奏楽部の、ときに重苦しさをはらんだ人間ドラマを、リアリティを持って描き出し、『映画 聲の形』では、いじめから発する過去のトラウマを克服する青春映画を作り上げたが、両作品は同時期に制作されていることもあって、演出面でも共通点が多い。京都アニメーションのエースとも言える山田尚子が深く関わっていることもあるが、京都アニメーションの実写表現の技術的追求とリアルな物語が幸福な融合を果たした2作と言えるだろう。

しかし、この2作の共通点は、技術的側面のみにとどまらない。ある種の映画的作法、非言語的な映像本来の表現力に自覚的であろうとする姿勢にも共通点が見いだせる。

聲の不在と音楽、サイレント映画的手法への自覚的回帰

『映画 聲の形』は、ヒロインの硝子が聴覚障害者であり、その描写をめぐってポリティカル・コレクトネスや感動ポルノか否かで大きな議論を呼んだ。本作は大今良時の漫画を原作とするが、タイトルが示すとおり、原作から映画に通底するテーマは声にならない複雑な思いや繋がりだ。本作の聴覚障害者の描き方の正しさについてはここでは触れないが、本作の手話に代表される身体的表現は、映像表現との相性は実は良い。映画はかつて“台詞”を持たないサイレント映画であり、役者の身体的パフォーマンス(チャップリンのパントマイム)とカットバックやクローズアップからモンタージュなどの映像独自の表現テクニック(グリフィスやエイゼンシュテイン)によって語るものであった。発声できないが故に映像によって様々なことを表現しようとした結果、今日にも通用する映画の基本演出が開発され、映像はただの安い見世物から大きく発展していった。

そのことを意識的に再帰させた映画に2014年のウクライナ映画『ザ・トライブ』がある。この作品は登場人物全員がろうあ者で、声の台詞が一切なく、全編ウクライナの手話によって進行する。字幕すらないので、具体的に何を語っているかはウクライナの手話を解する者にしかわからないのだが、きちんと人物の感情は観客にも伝わるし、手話が持つ身体的ダイナミックさが作品全体に迫力を与えており、声の言葉に頼らずとも豊かな表現が可能であることを示した特筆すべき作品だった。こうした声の言葉に頼らない表現はやはり『映画 聲の形』でも実践されており、例えば評論家の渡邉大輔氏は、ヒロイン硝子の妹・結絃が手話のできない永束に、主人公の石田と硝子の手話の会話を翻訳するシーンは、俳優の声が不在のサイレント映画における弁士的な役割を象徴的になぞっており、本作が「比喩としてのサイレント映画の一種」と評している(参考:ゲンロンβ7 ポスト・シネマ・クリティーク #10 山田尚子監督『聲の形』 渡邉大輔)。