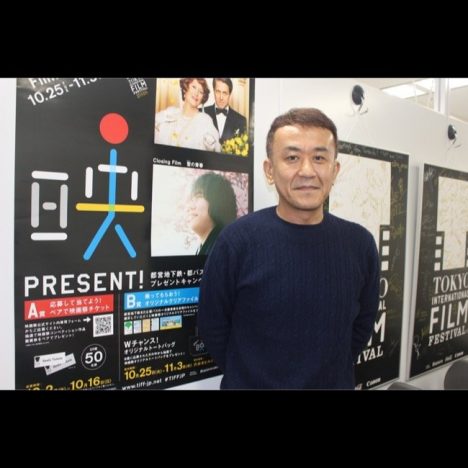

放送作家・高橋洋二インタビュー

『葛城事件』は日本映画の新潮流を代表する一作だーー放送作家・高橋洋二が語る、その斬新な手法

三浦友和が主演を務めた映画『葛城事件』のDVD&Blu-rayが1月11日に発売された。赤堀雅秋監督の第二作目である本作は、「家族という地獄」のキャッチコピーの通り、全員がそれぞれ問題を抱える“葛城家”を描いた壮絶な人間ドラマだ。目を背けたくなるような悲惨な状況の中、ただ一人変わらずに“正気(狂気)”を持ち続ける父・葛城清を演じた三浦友和は、報知映画賞はじめ数々の映画祭で主演男優賞を受賞するなど、日本映画史に残る屈指の怪演となった。

二度と観たくない、でも何度でも観たいーーそんな矛盾とも言える本作の魅力は一体どこにあるのか。

ラジオ番組『爆笑問題カーボーイ』や、テレビ番組『サンデージャポン』などを手がける人気放送作家でありながら、“年間200本の映画を映画館で観る男”として知られ、2009年からは「RHYMESTAR宇多丸のウィークエンド・シャッフル」(以下、略称「タマフル」)のシネマランキングに毎年参加するなど、映画ファンからもその名前を広く知られている高橋洋二氏に、本作の魅力を聞いた。

コント的手法、話法を高いスキルで実現した映画

ーー昨年の「タマフル」シネマランキングで、『葛城事件』を6位に選出していました。その選出理由は?

高橋洋二(以下、高橋):暴力を扱った作品で、かつてないレベルの高さにある日本映画が昨年の5月〜7月にかけて一挙に公開されました。映画ファンの中でも、合言葉のように「今年の日本映画はすごい!」と話していて。特に、『ディストラクション・ベイビーズ』(監督:真利子哲也)、『ヒメアノ~ル』(監督:吉田恵輔)、『クリーピー 偽りの隣人』(監督:黒沢清)、そして『葛城事件』の4本はドンと抜けていました。日本映画全体が、同時多発的に進化したと感じましたね。真利子監督が自主映画出身で、赤堀監督が演劇畑出身なのは注目すべきポイントで、プロデューサーが様々なシーンから新たな才能フックアップすることに力を入れた結果として、優れた日本映画が多出したのではないかと。山戸結希監督の『溺れるナイフ』、新海誠監督の『君の名は。』、庵野秀明監督の『シン・ゴジラ』も、そうした流れで生まれた傑作と言えるかもしれません。『葛城事件』も間違いなく、2016年に生まれた日本映画の新潮流を代表する一作になっていると思います。

ーー先日、キネカ大森で改めて『葛城事件』を鑑賞したのですが、1回目とはまた違った印象でした。

高橋:僕も2回観て、印象の違いを感じました。1回目は、「本作は意見が分かれるタイプの映画じゃない」という気がしたのですが、2回目に観ると、実は様々な解釈が可能な作品だということがわかります。だから、DVDやBlu-rayで観るにはうってつけのタイプの作品ですよね。もう二度と観たくないと感じさせながら、やはりもう一度観たいと思わせるのは、本当に稀有な才能ですよ。赤堀雅秋監督は今までいなかったタイプの脚本家であり監督だなと。

ーー赤堀監督のどこに特別さを感じますか。

高橋:まず、『葛城事件』というタイトルが非凡です。劇中の世界の中で、次男・稔(若葉竜也)が起こした通り魔事件が、“葛城事件”と呼ばれているかどうかは描かれていません。普通に考えて、世間では“◯◯(地名)通り魔事件”とか、地名にそった事件名になると思うんですよ。そこをあえて、彼らの苗字を冠するところに、作り手の視点が伺えます。それを神の視点とは言わないですけれど、傍観者として、かなり突き放した視点から描いている。なぜこのタイトルなのかを考えるだけでも面白いし、そこはかとなく可笑しみも感じる。主演の三浦友和さんは、キネマ旬報のインタビューで「この作品はコメディなので笑って下さい」と言っていましたが、なるほど確かにブラックなユーモアがあります。

ーーでも、最初は居心地が悪くて、とても笑えないですよね。

高橋:そうなんですよ(笑)。しかし改めて2回目を観てみると、この台詞回しは面白いなと思うところが随所にあって。例えば、長男の保(新井浩文)が、上司から喫煙所でリストラを言い渡されるシーン。上司が保に「営業とは何だ」と聞くと、保は「コミュニケーションです」と答える。すると上司は「そうじゃなくて、物を買う人に売ることだろ」と言い始めて、最後は「要するに“コミュニケーション”なんだよ」と締める。あの2人の間の作り方といい、台詞のやり取りといい、まるでお笑いのコントなんです。当事者からすると悲劇だけれど、傍観者からすると喜劇になる、そのギリギリのところを描いていて、優れたコントに通じる部分があります。

ーー保の結婚記念日を両家で祝う中華料理屋のシーンも、「確かにこういう嫌な人、いるいる」と感じる面白さがあります。

高橋:リアリティがありますよね。そのコント的手法、話法をものすごく高いスキルで実現したのが本作なんだと思います。また、さらにすごいのは、そうした数々の“あるある”を、実際に展開される悲惨な事件とあえて結びつけようとしないところ。「こんなに悪い奴がこんな事件を起こしました。なぜかというと、過去にこんなことがあり……」といった説明的な描き方を一切していないんです。ただ、「通り魔事件を起こした犯人の家族は、こんな人たちでした」ということを、並べて見せていて、因果関係は省略されています。そのため、「家族とはこうあるべきだ」というメッセージもなにもなく、観客はただあるがままを見せられるという鮮烈な体験をさせられる。この突き放し方に、監督の作家性があると言っていいかもしれません。

ーー私たちはつい、理解しやすい物語を期待してしまいますが、本作はその逆を行っている。

高橋:最大の省略は、田中麗奈さんが演じた星野純子のキャラクターですよね。彼女は「死刑反対」との信念の基、死刑囚となった稔と獄中結婚をする人物ですが、彼女のバックボーンは一切語られない。家族と縁を切ったという台詞自体はありましたが、なぜ縁を切ったのか、なぜ「死刑反対」の考えに至ったのか、その理由は劇中では分かりません。だからこそ、彼女に何があったのか、観客が想像できる余白があります。面白いのは、彼女が最初に登場したときは何か崇高な思想の持ち主なのか?と思わしめる雰囲気があるのですが、映画が進むにつれてどんどん“浅い”人間になっていく。

ーー彼女もまったく特別な人間ではないですよね。

高橋:彼女の姿勢もまた“現代日本人あるある”ですよね。大仰ななにかを掲げてはいるけど、よくよく話を聞くと中身がない人っているじゃないですか。その方法論も、コントに似たものがありますよね。ひとつ例を挙げると、バナナマンのコントで、設楽さんと日村さんが何気ない会話を繰り広げていたら、途中で実は日村さんが女だった、という設定のものがあるんです。観客が想定していたキャラクターと実はまったく違ったというのは、コントの手法として定番ではあるのですが、本作ではこの手法を“恐怖”を感じさせるものとして上手く使っています。