菊地成孔の映画関税撤廃 第1回

菊地成孔の『スリー・ビルボード』評:脱ハリウッドとしての劇作。という系譜の最新作 「関係国の人間が描く合衆国」というスタイルは定着するか?

「菊地成孔の欧米休憩タイム~アルファヴェットを使わない映画批評~」に次ぐ菊地成孔の映画批評連載「菊地成孔の映画関税撤廃」は、タイトルにある通りこれまでと一転、あらゆる言語を使ったあらゆる国家の、ハリウッド級からギリ自主映画まで、それが映画であればシネコンから百人未満の上映会まで、百鬼夜行の獣道を徒手空拳、「結局、普通の映画評フォームなんじゃないの?」という当然の声も耳に指を突っ込んで突き進む驚異の新連載!

「合衆国の関係国」なんて言ったら、世界中の全部の国じゃね?

とネットの口調で言われそうだ。ここでは、ここ数年の映画界の流れとして、第一関係国としての英国、第二関係国としての中南米諸国を仮設する。「英国人が描くアメリカ南部」という意味に於いて、本作は、かの名作『ベイビー・ドライバー』(17年/エドガー・ライト)と全く同じである。「アメリカ南部を舞台にした、イギリス人が主人公の映画」(『ロスト・イン・トランスレーション』(03年)みたいなの)ではない、監督を始めとした主要スタッフさえ知らなければ単に純アメリカ映画に見えるような奴だ。<トラン・アン・ユンが監督した『ノルウェイの森』(10年)と同じタイプ>と言えば少しは分かりやすいかもしれない。

この流れは、慎重に<現在のところ>とするが、かなりの打率の高さを示している。そもそも、メキシコ移民であるアレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督の『バードマン』(14年)のハイプライズは言うまでもなく、新宿バルト9で異例のロングラン公開を達成した、前述の『ベイビー・ドライバー』はイギリス人エドガー・ライトが監督/脚本/製作総指揮を務めた、デトロイトが舞台の犯罪アクション・ミュージカルである(劇伴音楽は存在せず、主人公がiPodで聴いている音楽だけが流れる。手前味噌になるが、この音楽設定は、筆者が手掛けた『機動戦士ガンダム サンダーボルト』(16年)と同様である。違いは、既成曲か、<既成曲設定のオリジナル>かだけだ)。

『ジャッキー』を再び讚えよ

たった二作かよと仰るなかれ、米国アカデミー賞の複数ノミニーながら、受賞は果たせなかった『ジャッキー』(16年)は、ケネディ暗殺から追悼パレードまで、ファーストレディであるジャクリーヌ・ケネディがどう振る舞ったか?という、ゴリゴリのホワイトハウス・バックヤード物を、中南米文学的な幻想的リアリズムのタッチで描いた、かなりの傑作で(特に音楽は飛び抜けて素晴らしい)、監督と編集はチリ移民、音楽はロンドン在住の英国人、撮影監督と衣装デザインはフランス人、ジャクリーヌ役の主演女優はイズラエル系、と、関係多国籍軍による「ザッツ・アメリカ」映画である。

筆者の私見では、様々な卓外事情(としか考えられない)により、本作は異常なまでに低い評価を下されたままである。受賞だけが映画の誉れではないが、この場を借りて適正な再評価を願う。

そして本作『スリー・ビルボード』である

『ベイビー・ドライバー』同様、監督/脚本/製作総指揮を務めたマーティン・マクドナーは名前こそマクドナルドみたいでアメリカンだが、ロンドン生まれの英国人である、そして前記三つの仕事の中で最も高いクリエイティヴィティを発揮しているのは脚本に他ならない(最初に断っておくが、本稿は本作のストーリーに関して、最後まで口を滑らせることができない、こうした物語中心主義の作品は、あらすじの紹介だけでもネタバレのリスクを伴うからである)。

彼はそもそも気鋭の劇作家としてキャリアをスタートさせ、ローレンス・オリヴィエ賞の最優秀新作コメディ賞と最優秀新作戯曲賞を受賞している、要するにシェイクスピアのお膝元で才能を認められた劇作家である。英国人はここで、そのキャリアを全く隠そうとしない。本作は、舞台劇として上演されても全く問題のない、戯曲としてのクオリティと威厳を持っている。

その水準は『バードマン』のそれに匹敵する。周到で陽気で、いささか狂っている『バードマン』は、ブロードウエイの演劇シーンを舞台にしている、という意味に於いて、潰乱的な入れ子構造になっているが、メキシコ人ほどの傾奇者ではなく、質実剛健な英国人の劇作家は、「もしシェイクスピアが東洋を舞台にした悲劇でも書いていたら、それは『蝶々夫人』だの『トゥーランドット』だのいった、グロテスクなエキゾチックになるか? ならないか?」というエッセンシャルな問いにまで到達している。

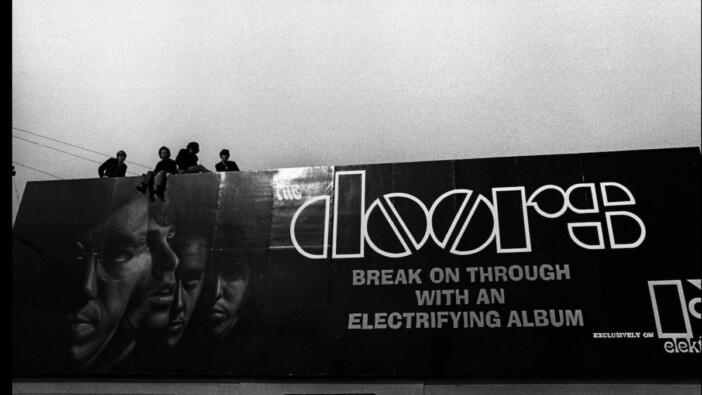

両作とも、タイトルはシンプライズされて呼ばれ続けるだろうが、『バードマン』は厳密には『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』であり、正式邦題『スリー・ビルボード』は、原題『THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING,MISSOURI』、若干の意訳を施すならば「ミズーリ州の外れ、エビングの街に立てられた3つの看板」である。どちらも劇作志向を示しているのは明確である。

補助線をもう一本

『マンチェスター・バイ・ザ・シー』(17年)は、米国アカデミー賞ノミニー作品/監督/脚本/主演男優/助演男優/助演女優で、下馬評では作品賞の最有力とまで言われたが、受賞は主演男優/脚本に留まった。

こちらは純アメリカ産だ、しかし「ありきたりなアメリカ白人の、地方都市での負け組人間ドラマ(すんげえシリアス)」という物語志向、かの『パリ、テキサス』(84年)と同じ地名のミスリード(音楽とフットボールの都として有名な英国のマンチェスターと同名の街がアメリカにある)が、本作の「ヒットチャート規定産業で有名な<Billboard>はそもそも<屋外広告板>という意味(のちに、テレビやラジオ番組の開始、終了時、つまり、スポンサーの名前が出たり、番組の見どころを紹介したりする時間を「ビルボードタイム」と呼ぶようになり、世界的に有名なヒットチャート集計の音楽誌の名に転じる)」という、違った角度のミスリードと響き合っていること、主人公のトラウマ/動機となる、我が子の恐ろしい死が、どちらも「焼死」であること等々、同系列と呼んでも差し支えない属性の共有がある。

最大の違いは、こちらが純米国産、つまり、良い意味でも悪い意味でも当事者が描いている事であって、端的に、アメリカ的としか言いようがない鬱性が、作品全体に高い制御力を張り巡らせているこの作品の知性を突き破って、ダダ漏れてしまっている、つまり暗すぎるのである。

この傾向は『フォックスキャッチャー』(14年)等々、「アメリカ文学映画」の醍醐味として体質化してしまっている。『スリー・ビルボード』を頂点とする、前述の関係国作家の作品群には、この「鬱病患者という当事者性」が低く、というか欠損していて、アメリカがとっくに失ってしまった、逞しいユーモアに溢れている。そしてそれは、現在のところ、「アメリカ人よりもアメリカをちゃんと描いている」ようにしか見えない。

「アメリカ文学(しかも「田舎町のいなたい奴」)を英国や中南米の劇作家が書く」という、地味なようでかなりの実験性を持ったトライは今後定着するだろうか? 再び慎重を期して、「今のところ」とするが、かなり順調である。このまま行けば、「フランス文学を中国の劇作家が書く」「日本文学をアルゼンチンの劇作家が書く」といった新時代の扉が開くだろう(一応念のため、これ映画の話ですよ)。コンゴのキンシャサを舞台にした『私は、幸福(フェリシテ)』(17年)のように、「アフリカ文学を、フランス人の劇作家が書く」成功例もあるのだ(まあこれは、アクロバティックではなく、植民地関係というリアルな関係性に立脚するものの、監督のアラン・ゴミスと対談したら、セネガルルーツの、ルックスだけは完全なアフリカ人だが、シネマテーク・フランセーズで小津やブレッソンに衝撃を受けた、コンゴに行ったこともアフリカ音楽に触れたことも初めてだという、中身完全なフランス人で、誤解を承知で言えばとても面白かった)。