U2、『The Joshua Tree』完全再現ツアーで改めて伝えたバンドの象徴的なメッセージ 日本公演を振り返る

1987年に発表され、アイルランドの4人組U2を世界規模のバンドに押し上げた名盤『The Joshua Tree』。その完全再現ライブ『The Joshua Tree Tour 2019』が、12月4日と5日の2日間、さいたまスーパーアリーナで開催された。

『The Joshua Tree』は、それまでポストパンクの影響下にあったU2が、ボノ(Vo/Gt)が参加した「Silver And Gold」(1985年作オムニバス盤『Sun City』収録曲)でのThe Rolling Stonesのキース・リチャーズらとの経験などをきっかけにアメリカのルーツ音楽に傾倒し、フラナリー・オコナーやレイモンド・カーヴァーといったアメリカ文学の影響も受けながら、バンドの音楽に初めてブルース、カントリー、ゴスペルの要素を大々的に加えて完成させた作品。故郷のアイリッシュフォークがアメリカのフォークに与えた影響などにも辿り着いたことで、アメリカを舞台にしながらも、人々のアイデンティティをめぐる普遍的な物語を形にしている。

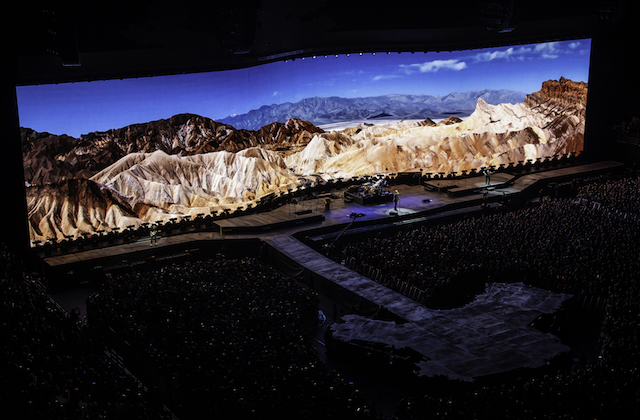

その象徴的存在が、アルバムタイトルになったアメリカ南西部の砂漠地帯に生える巨大なユッカの樹「ヨシュア・ツリー」だ。この木はU2のUSツアーに同行する写真家/映像作家のアントン・コービンが偶然発見したもので、後にメンバーは「またそこに辿り着けるかどうかも分からないものだった」と振り返っている。今回の『The Joshua Tree Tour 2019』では、縦41m×横61mの超大型8KLEDスクリーンにヨシュア・ツリーを投影し、そのセットと対になるようにツリーのシルエット型のサブステージを設置。このセットを舞台に、2006年の『Vertigo Tour』以来13年ぶりとなるU2の来日公演がはじまった。

今回の公演で特に印象的だったのは、大きく分けて2つ。ひとつめは、これまで行なわれてきた世界各地での再現ライブ同様、日本のためだけにローカライズされた演出が随所に施されていたことだろう。開演前のスクリーンには、和泉式部や紫式部、小林一茶、宮沢賢治、左川ちかといった日本の作家の詩が次々に映し出され、それが英語圏の作家の作品と混ざり合うように存在している。様々な文化の中に日本独自の要素を加えることで、日本公演だけの演出でありながら、同時に世界各地の人々にも思いを馳せられるこの構成は、この日のライブのクライマックスにも象徴的なバンドのメッセージを端的に伝えるようだった。

そしてふたつめは、このライブが、『The Joshua Tree』だけにとどまらないU2のこれまでの歩みを網羅したものになっていたこと。本公演では前半に彼らの1987年までの楽曲を披露し、その後同年作『The Joshua Tree』の全曲を演奏、最後に近年の楽曲を演奏することで、U2の音楽的な歴史を振り返る構成にもなっているのが、通常の完全再現ライブとは異なる、このツアーならではの大きなポイントだ。

ツアーのオープニングSEとなるThe Waterboysの「The Whole Of The Moon」がかかってメンバーがステージに登場すると、まずはサブステージで「Sunday Bloody Sunday」からライブをスタート。ジ・エッジ(Gt/Pf/Vo)とアダム・クレイトン(Ba)が両サイドの観客を煽りながら、「I Will Follow」「New Year’s Day」、中盤にデヴィッド・ボウイの「Heroes」を挿入した「Bad」「Pride(In the Name of Love)」などバンドの初期の楽曲を次々に披露していく。

その後、いよいよ『The Joshua Tree』の完全再現パートがスタートすると、「Where the Streets Have No Name」のジ・エッジによるディレイを使ったギターリフが会場に響き渡る中、真っ赤になったスクリーンにヨシュア・ツリーとメンバー4人のシルエットが浮かび上がり、続いてアントン・コービンがふたたび現地を訪れて撮影したアメリカの風景が広がって、自会場に大歓声がこだまする。『The Joshua Tree』はボノを筆頭にしたメンバーが作詞の面でも自身の体験や意見をより直接的に反映し、初めて「歌」を強く意識した作品でもある。続くゴスペルを解釈した「I Still Haven’t Found What I’m Looking For」と「With or Without You」を含む冒頭の3曲は、そうしたバンドの変化を改めて教えてくれるようだった。

ライブは『The Joshua Tree』の音楽的な特徴が花開いていく中盤~終盤へ。アメリカ政府の対ニカラグア政策をテーマにした「Bullet the Blue Sky」では、ノイジーでエッジの効いたギターサウンドが会場を覆い、続く「Running to Stand Still」ではエッジがキーボードを担当、ボノがハーモニカを吹いてアメリカ南部の風景が浮かび上がる。イギリスの炭鉱労働者をモチーフにした「Red Hill Mining Town」ではスクリーンでホーン隊とバンドが向き合う演出を展開し、「In God’s Country」ではヨシュア・ツリーの色が次第に変化し、左から「緑」「白」「オレンジ」のアイルランドの国旗の色に変化する。「Trip Through Your Wires」や事故で死亡したローディに捧げられた「One Tree Hill」が演奏される頃には、アメリカのルーツ音楽を独自に解釈して生まれた作品の特殊な立ち位置が伝わってくる。リリースから30年以上を経て演奏される円熟味を増した演奏も、この中盤以降に特に顕著だった。