『火口のふたり』は価値観や恋愛観に強く揺さぶりをかけてくる 大人へと向けられた究極の愛の物語

いまやりたいことをやっていると、人間は未来を失い、過去に何も残せない。明日のために必死の思いで今日を犠牲にしたとき、初めて立派な昨日が生まれる。

――白石一文『火口のふたり』

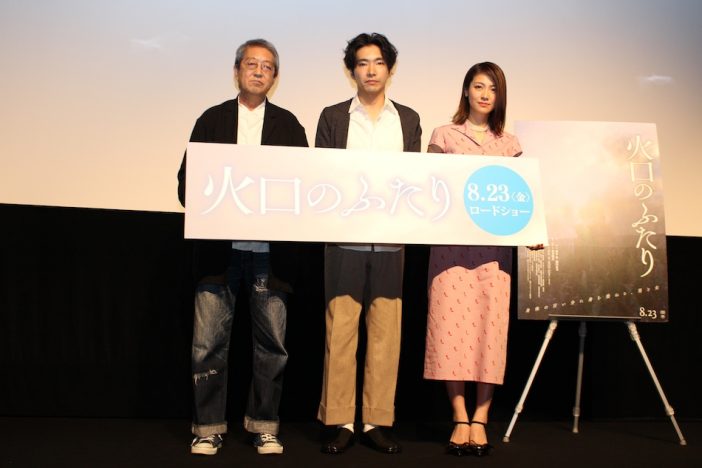

本作『火口のふたり』の原作小説において唯一この一節が太字で書かれているのは、これがあまりにも社会にとって自明な、強調されるべき「ルール」だからだろう。不思議なことにわたしたちは明日、また明後日と当然未来が続いていくものだと信じて疑わない。未来が続いていくと思うからこそ、今その時の感情だけで刹那的には生きられない。そうしてその「ルール」は、時に恋愛や結婚の相手までも変えてしまう。誰と生きるのかを選ぶことは、どう生きるのかを選ぶことと等しい。ここで描かれる二人もまたそんな「ルール」から例外ではない。オープニングクレジットで開かれるアルバムには、かつて熱烈に愛し合っていたことが窺える賢治(柄本佑)と直子(瀧内公美)の淫らな写真が並ぶが、直子は別の男性との結婚を控えている。賢治と直子は結婚までの束の間の日々を、そんな「ルール」から逸脱するように、二人きりで過ごすこととなる。瑞々しい青春時代の愛を描いた『愛がなんだ』(2019年)を経て、酸いも甘いも経た大人へと向けられた究極の愛の物語が誕生した。

部屋に閉じこもり、ひたすら身体を重ねはじめる二人の姿は、本作の監督・脚本を務めた荒井晴彦の脚本作である『赫い髪の女』(1979年)の、あの愛欲が充満するアパートの一室を呼び起こす。また、『ヴァイブレータ』(2003年)では、場所が部屋ではなくトラックにとって変えられ、3日間を共に過ごす男女が描かれている。この二人の情事は、女が偶然出逢った男を「食べたい」と欲するところから繰り広げられる。摂食障害を患い、食べては吐いてが習慣になってしまっている女の男に対する「食べたい」という性欲と性行為は、そこに食欲と食事が重ねられている。『火口のふたり』の劇中、「また大きくなってきてるよ」「じゃあ、する?」の会話の直後のショットが、性行為そのものではなく、賢治が料理をするショットであることからも明らかなように、本作においてもまた、性欲/性行為と食欲/食事は同列のものと見做されている。しかも彼らが築きあげたユートピアにとっては、性行為と食事だけが最上の価値を持つ。だからただそれだけのことに、二人は過剰なまでに固執する。性器が腫れあがる描写も、お腹を壊す描写も、その過剰さを示す重要な役割を担う。

そんな二人の肉感的な欲望がどこまでもエロティックなのは、そこに重層的な「禁止」が存在するからかもしれない。近親相姦的な関係性、婚約者がありながらの不貞行為、公共の場での危険な性行為……。共犯関係を結んだ二人が倫理や道徳を侵犯していくほどに、エロティシズムは増幅されていく。そして気付けばその官能なる世界に没入してしまうわたしたちもまた、彼らと共犯関係に陥っていく。一糸纏わぬ姿の男女の交わりばかりが延々と画面が占め続けるのを見ていると、もはやそこに映し出されているのは、二人の存在としての人間ではなく、二つのモノとしての肉体かのように思われてくる。

終盤、国の一大事を知ってもなお二人は情事に耽溺し続ける。ラストショットでは、惨事であるはずのその一大事がある手法で描かれることによって、どこか非現実で神妙さを欠いたような印象を与える。そこでは悦楽にひたる人間の喘ぎ声、だたそれのみがリアリティをもって響く。『この国の空』(2015年)では、まだ恋も愛も知らぬ女が、戦争が終わるまさにそのとき、本当の戦争がはじまるのだと宣言する。隣の家の男と不倫関係に陥った女にとって、終戦は男の妻子が疎開から帰ってくることを意味する。自分の国で起こっている戦争よりも、愛を巡る戦いの方が、女にとってはもっと「戦争」そのものだった。『争議あり―脚本家・荒井晴彦全映画論集』に綴られた、「今まで観てきた映画、読んできた小説、みようみまねで書いてきたシナリオが虚しく思えた。ひとりの女が去ることの方が大きい」という氏の言葉が、ここに聞こえてくる。ひとりの女、ひとりの男、ひとつの愛、どれだけ大きな出来事が起きようと、絶対的な生の体温だけが自分の世界にとっては確かな真実であり現実として存在するということ。